若者スタイル研究室

Scroll

- Top

- 若者スタイル研究室

- 記事一覧

- 若者の住宅に関する意識

- 東京に住む若者の災害・非常時対策と意識

東京に住む若者の災害・非常時対策と意識

目次

東京に住む若者はまだ災害を自分事に捉えられていない

普段から災害の備えはしていますか?

近頃の異常気象による影響や大地震の発生により、もはや災害には無関係だと考える人はいないでしょう。

近年、東京でも豪雨や浸水、津波警報が発令されています。

30年以内に東海地震(南海トラフ地震)は87%の確率、首都直下地震は70%の確率で起こるだろうと予測されています。

参考文献|国土交通省ホームページ/第2節 急がれる次なる災害への備え

それでも都民の多くの方は大きな被害にあったことは少なく、大きな自然災害にあった地域の方に比べて自分事にとらえられないことも多いのではないでしょうか。 それを裏付けるように、2024年に東京都に住む25~35歳の一人暮らしをする若者に行った調査では、災害に対しての備えをしている方が半数以下であることが明らかになりました。

このコラムでは、災害に関しての話題と、東京都に住む25~35歳の一人暮らしをする若者が災害に対してどのような意識を持っているか、対策はどうしているのかということについて調査した結果をお伝えします。

災害の種類

災害と聞いて、皆さんはどのような災害を思い浮かべますか? まず、「災害」という言葉は、何を指しているのかを明確にしていきましょう。

一般的に、大きく分けて「自然災害」と「人為的災害」に分類されます。

- 「自然災害」:地震、津波、台風、落雷、豪雨、洪水、土砂災害、竜巻、大雪、干ばつ、高潮、冷夏、火山噴火など

- 「人為的災害」:公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭)、火災、爆発、事故、テロ、建物の倒壊など

行政で「災害」の定義を定めていますが、省庁によって災害の定義が異なっていて、目的に応じた内容となっています。

内閣府と国税庁で挙げられている定義を見てみましょう。

内閣府では、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。」と定めています。それは災害対策基本法に「災害」の定義が存在します。

国税庁の法令解釈通達では、「震災、風水害、凍害、冷害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等に基因する災害をいう。」と定めています。

「人為的災害」については一般的に普段の暮らしでは「環境」「事故」というワードで捉えることが多く、今回のコラムでは「自然災害」を意味しています。また、このコラムの調査は東京圏に住む若者を対象としていますので、若干の地域の特徴はあるにせよ、東京で「自然災害」というと、風水害や地震など意識されていると思われます。

近年の東京における災害

次に、実際に発生している自然災害ですが、体感的に発生頻度が多くなってきているというように感じますが、データで見て本当に増加しているのかを見てみましょう。

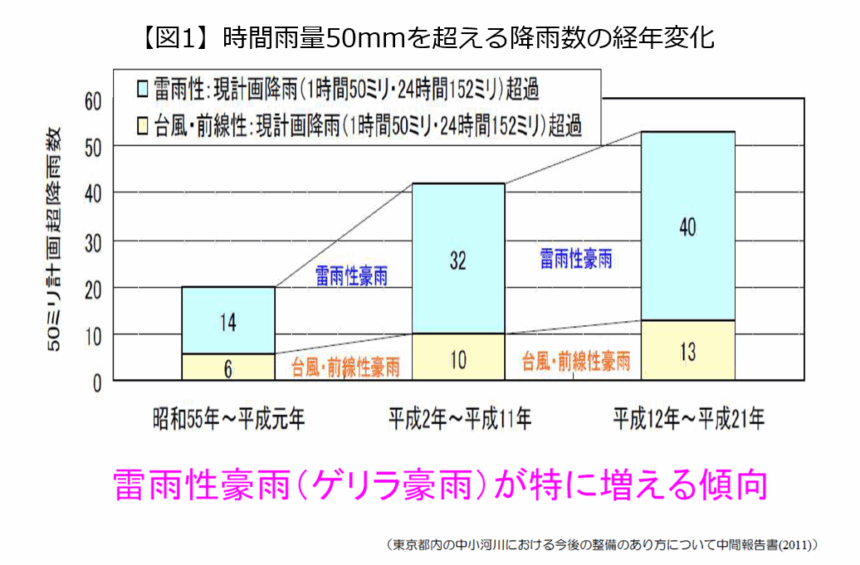

まず、近年の気温の高温化によって増加傾向にあるゲリラ豪雨について、東京都で時間降水量50mmを超える降雨数の変化について東京都環境公社が出している資料があります。

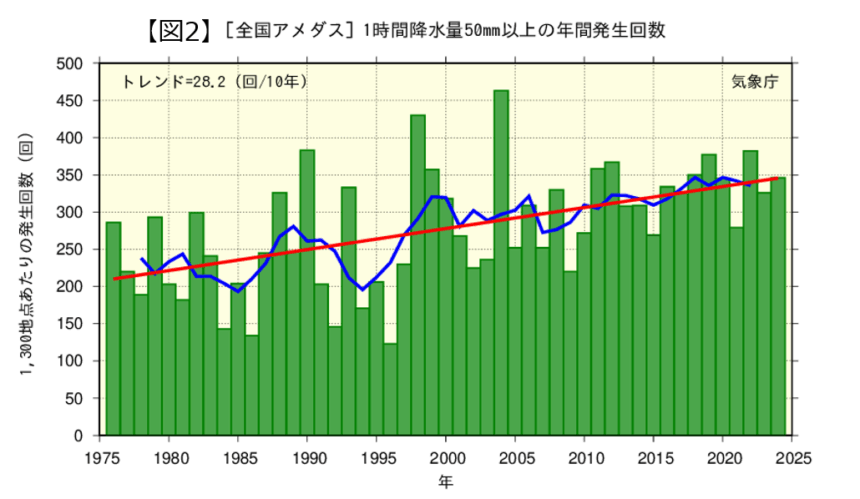

昭和後期から平成中期の29年間に2倍以上増加しています。 そして、東京ではなく全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数を見ても、緩やかに増加しています。ゲリラ豪雨はヒートアイランド現象と関係が示唆されることから、コンクリートの多い東京では、同時期に他県に比べて増加率が高いと考えられます。

この資料で50mmが基準として書かれていますが、実は、都市部の下水道は、雨水流出率50%、降水量1時間当たり50mmに対応する計画が一般的でした。洪水に対応するため、都市計画で1時間当たり50mmを想定していれば洪水が起こらないと考えていたということです。

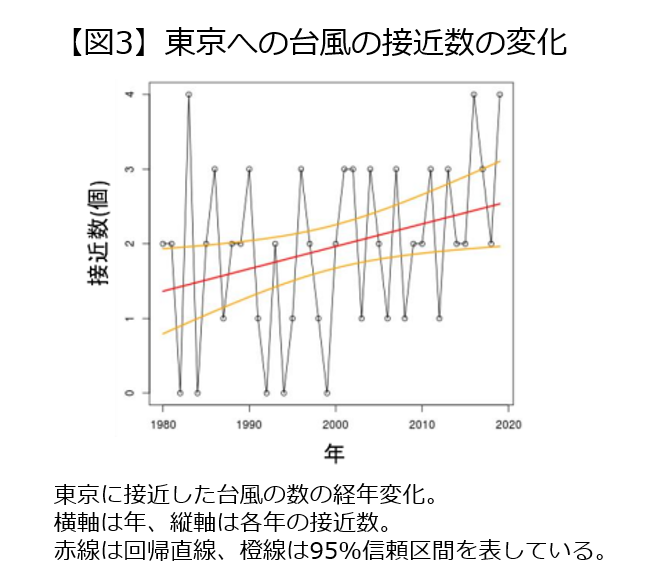

台風も、過去40年で東京など太平洋側の地域に接近する台風が増えているということが明らかになっています。接近する台風は、強度がより強くなっていること、移動速度が遅くなっているのがわかっているそうです。つまり、強い台風がいつまでも留まり災害の危険性が高まっているということです。日本付近の気圧配置の変化や海面水温の上昇が原因と考えられています。(図3)

災害準備をしている若者は半数以下という実態

さて、災害が発生した場合に重要になってくるのは防災対策です。賃貸住宅ではハザードマップなどを確認して地域の危険度の認識や建物の耐震性など重要なポイントもありますが、自宅で自然災害が発生したときに数日間生き延びることのできる災害用のグッズや非常食の備えなども必要です。そこで災害に対してどのようなことが意識されているか実態を調査しました。

用意している災害用品

-2.png)

内閣府が実施した令和4年9月の世論調査によると、家庭での防災準備については項目にもよりますが、ほとんどの防災対策や備品について、都民、特に23区にお住いの方々が他県を上回って防災の準備をしています(図4)

-2.png)

世代別でみても、地域でみた傾向と同程度の比率で準備しており、傾向はほぼ同じとなっています。

18~39歳の若い世代では、食料・飲料・日用品などは40%~45%の方が準備していますが、家具・家電の固定は30%強、そのほかはかなり用意している人が少なくなっています。(図5)。

このデータを見てあなたは想像よりも準備している人が多いと思われますか?少ないと思われますか? 食料、飲料水、日用品、医薬品の用意が若者で40~45%というのは、一定の浸透が見られるものの、まだ半数以上が用意していないことを示しており、課題があるといえます。

参考文献|内閣府大臣官房政府広報室/防災に関する世論調査(令和4年9月調査)

災害対応住宅の感じ方

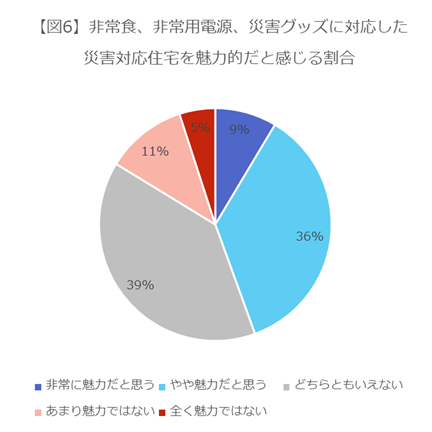

独自調査の結果、若者の 45%が「災害対応住宅」に魅力を感じると回答しました。この割合は、食料や飲料(水)を備蓄していると答えた人の割合とほぼ一致おり、災害への意識が高い層が、より安全な住環境を求めていることが伺えます(図6)。

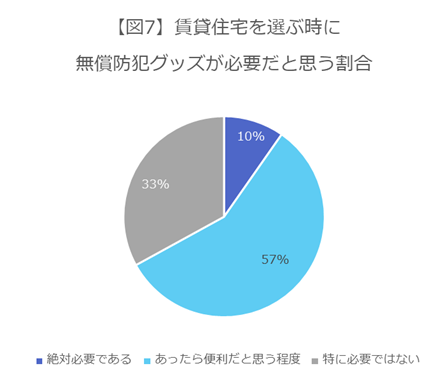

また、「賃貸住宅を選ぶ際に防災グッズ無償配布があるといいか」というアンケートでは「あったら便利だと思う程度」が過半数を占めていました(図7)。

これらの意識は、備蓄を用意していない若者は、準備が「面倒」だと感じる以前に、防災そのものへの関心や重要性をまだ十分に認識できていないのかもしれません。正しく恐れ、準備の重要性を啓もうしていくことが求められます。

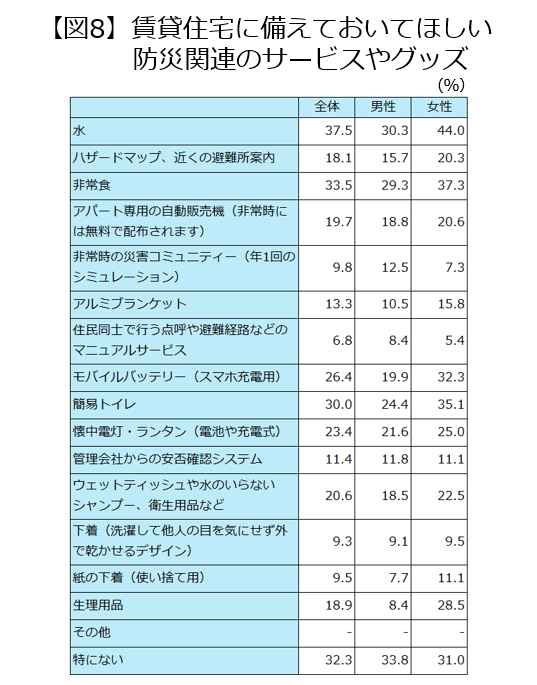

欲しい災害防災グッズ

「賃貸住宅に備えておいて欲しい消防関連のサービスやグッズ」の調査をしてみました。(図8)

水や非常食が40%前後の他、モバイルバッテリーや簡易トイレ、生理用品が30%前後という結果となり、他のアイテムも20%前後や10%前後の希望がありました。

一方で、「特にない」と回答した人が30%いたことは驚くべき結果です。これは、防災グッズへの関心が低い層が一定数いることを示唆しています。

また、東日本大震災で、下着や生理用品の希望があったということを聞き、女性だけが対象と思っていました。 しかし、男性もあったら便利だということなのでしょう。洗濯ができない場合もあることを考えると、懸命な選択です。

災害用備蓄は、これが正解

さて、自分なりに災害用備蓄を準備されている方も、されていない方も、政府のガイドラインはわかりやすく記載されているためご紹介します。

政府は備蓄のガイドラインを公表しており、役立つ内容をピックアップしてご紹介します。

農林水産省のホームページによると、東日本大震災では物量の混乱等により、満足に食料が調達できたのが発災後3日目以降という地域や、電気の復旧に1週間以上、水道の復旧に10日以上の時間を要した地域があったということが示されています。

内閣府ホームページでは、家庭で準備する備蓄として、3段階の備蓄品、自分にあったものを選ぶ、できることからはじめる、という3つを推奨しています。

3段階の備蓄品とは、緊急避難時にすぐに持ち出すもの(一次品)、災害発生から3日間を生き抜くためのもの(二次品)、長引く避難生活をできるだけ快適に過ごすもの(三次品)に分けるということです。 そして、防災品を選ぶ際には使いやすい、食べ慣れているといった相性を考え、持ち出せるような重さにすることが重要だとしています。

参考文献|

農林水産省:備蓄の適切な運用・家庭での備蓄

内閣府:政策統括官(防災担当)特集 災害の備え、何をしていますか

My Style vintageは安全・安心を考えた技術と設計

震災が起こり避難生活を余儀なくされると、特に一人暮らしは不安を感じることと思います。

契約時には賃貸住宅の耐震性や、災害対策サービスの提供も確認したいものです。

セレコーポレーションは、「ゲスト(入居者)の安全」と「オーナーさまの安心」はなによりも代えがたいものと考えております。そこで鉄骨造に特化し国土交通大臣指定機関から型式認定と製造者認証を取得し、高い安全性と優れた耐久性をハイレベルで満たした賃貸住宅をご提供しております。

参考文献|セレの技術力 | セレコーポレーション

その安全安心の賃貸住宅My Style vintageは、東京圏の住まいにこだわりのある若者に「想像を超える創造」で笑顔と感動を届けていきます。

参考文献|セレコーポレーションの「My Style」で自分らしい暮らしを | トップページ

※図1:東京の暑熱化の実態と極端現象/(公財)東京都環境公社 東京都環境科学研究所 2011年

※図2:大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化/気象庁 2025年3月

※図3:日本に接近する台風の過去 40 年の変化と移動速度の鈍化における太平洋十年規模振動の寄与/(気象研)(高層気象台) 2021年3月

※図4~7:2024年2月実施、対象382人、東京在住 25~35歳、一人暮らしの男女、インターネット独自調査

※図8:2025年8月実施、対象603人(男=287、女=316)、東京の賃貸住宅に住む25~35歳の男女、インターネット独自調査